令和2年7月25日

昨日、昨年と一昨年のピオーネの様子を再度確認しました。

7月下旬から8月にかけて、病害虫被害がもっとも酷くなっていました。このままでいきますと、また今年も、実がぼろぼろになっていき、満足の1品を手にする事ができなくなるかもしれません。

例年の大きな問題は2点。

1、晩腐病なのか、実が腐っていく。

2、虫か、鳥に食べられる。

何故か実が腐っていきます。それでもいくつかは残って、それから色づいて。「そろそろ食べごろかな?」と思う程に黒くなってくると、それは虫や鳥達にとっても食べごろサインで、むしゃむしゃやられます。取られる前に採らなければなりません。

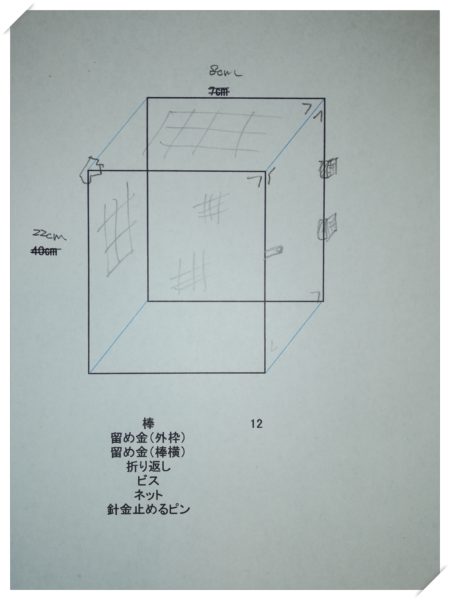

今日は、試しに「虫かご」ならぬ「ぶどうかご」を作ろうと決心し、ホームセンターに行きました。

木枠を作って、その枠に網を貼ります。それを2つ作りまして蝶番で1つに引っ付けます。カパッと開いてぶどうを包み込み、果房をこの中に閉じ込めてしまおう。

「虫・鳥被害からは守れるかもしれないが、病気からは守れない。」

それはそうだと思い、一度は断念した「ぶどうかご」です。

しかしながら、本日も断念してしまいました。

結構、お値段が高くつきそうでした。

毎年使えるものなので、2つ3つから作ってみようかとも考えましたが、それよりは、やはり、病気対策にもなる主流の「袋掛け」に考えを改めた方が良いと、もう1人の私が囁き始めたのです。^^;

仕方がないので、EM菌の餌となる「糖蜜」を買って帰りました。

手ぶらで帰る訳にはいきません。^^;

晩腐病とは

○概要

本病は雨媒伝染性の代表的な病害である。農薬だけでは防ぎきれないことなどにより,ハウス化が一層進み,また露地栽培でも有袋へと栽培様式が代わっている。

○病徴と診断

果実のみに発生する。普通にはベレゾーン期以降の果実に発生し,はじめ淡褐色の点から墨がにじんだ湯に藻状,扇状に急速に広がって腐敗型病斑になる。成熟果では初めから赤褐色,円形でやや不明瞭な病斑となって腐敗する。果面はさめ肌状となって小黒点(分性胞子層)ができ,その上に鮭肉色,粘質の胞子塊を形成する。幼果のときでも一部黒色の小班点が現れ,のちにコルク化して,黒点型病斑となる。

○発生生態

病原菌は結果母枝の皮層組織や切り残した穂梗,巻ひげ内にに菌糸の形で冬を越す。5月になると,これらの上に胞子の形成が始まり,6〜7月の梅雨期に盛んとなる。胞子は雨滴とともに果実に達し,感染する。果房への感染は,露地デラウェアの場合,ジベレリン後期処理直後から成熟期にかけて起こる。幼果時に感染したものは,普通にはそのまま潜伏して,酸が減少し,pHが高くなる着色期になるのをまって発病する。成熟に感染したものはわずか3〜5日ののちに発病する。発病果の病斑の上には胞子が形成され,それが飛び散って次から次へと二次伝染する。本病の発生は雨と非常に密接な関係があり,幼果期,とくにジベレリン後期処理後頃の多雨は一時伝染を,成熟期の多雨は二次伝染を多くする。棚が暗く,風通しの悪い園,地下水が高く水はけの悪い園,窒素肥料の多い園などで多発する。

島根県農業技術センターさんから

晩腐病は、6~7月に雨が多いと1次感染が多くなり、成熟期に雨が多いと激発する様です。まさに今年は雨雨雨。例年どころではない長期に亘る梅雨です。相当酷くなる事が予想されます。

そして、肝心の「防除方法」ですが、色々な薬剤の記載があるものの、自宅栽培の場合、「その農薬の影響を考えるとボルドー液等を使用するのはどうか?」と思われるところもあり、

1、前年の穂軸や巻きひげのせん除を徹底し、菌密度の低下を図る。

2、有袋栽培では早期の被袋、無袋栽培では早期の笠かけを行う。

3、二番成り果房は格好の発生源となるので除去に努める。

という事であり、薬剤は使用せず、巻きひげ等を取り除き、袋掛けをするという事の様です。袋掛けの場合は、6月中には終わらせたいとする様です。

少々遅い感があるものの、やはり袋掛けしかないのでしょうか?

アルコール消毒をしてから袋掛けをしてみようか・・・

それでも酷い場合は、モン乳剤による休眠期散布の防除というのも試していかなければならないのかもしれません。

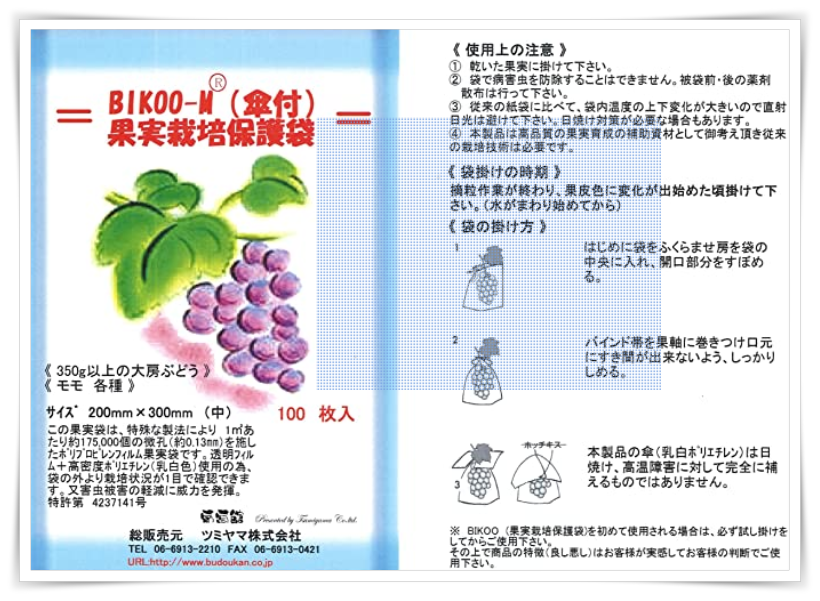

今持っている果実袋 ブドウ大(190㎜ × 270㎜)では入らない果房があります。

又、新聞袋では雨で破けてしまいます。(屋根増設後は使用可能と思慮)

という事で、本日、またポチリました。

少し大きめ(200㎜ × 300㎜)を購入。

(ホームセンターで特大を依頼したところ、平日でなければ発注可能かどうかの返事も出来ないとの事でした)

本当は、これよりももう少し大きな袋が欲しかったのですが、これより大きなものというと、幅が300㎜まで大きくなるようでしたので断念しました。^^;

さて、届きましたら袋掛け作業をしてみましょう。

晩腐病対策は上手くいくのでしょうか?

或いは、遅すぎるのでしょうか?

いずれにしても・・・

屋根の増設をすっ飛ばしたのが、痛いです。^^;

令和2年8月1日

さて、翌日 7月26日には、果実袋が届きました。

① 傘も既に備え付け。(陽よけ)

② 微孔も施してあり、通気性を確保。

③ 透明であり、袋掛け後も中の状態を確認できる。

これで、雨(病気)、虫・鳥被害をかなり防げるのではないだろうか?

と期待しました。

翌朝、4時過ぎから起き出し、袋掛けを実施しました。

「1週間待っていたらアウトになるかもしれない。」

透明袋が届いたのが日曜日でしたので、月曜朝の作業です。

果房にはアルコール消毒をしてみて、それから袋掛け。

葉には、ベニカ水溶剤を散布してみました。

裸のままの果房、従来の果実袋に入れた果房、新聞袋に入れた果房、

そして、透明の果実袋に入れた果房。

4通りの検証です。

どういう結果になるのでしょうか?

と思っておりますと・・・

7月31日の状態です。

何か、鳥でも来ていたのかなぁ?

ギャーギャーうるさかったよ。

ヒヨドリでも来たのでしょうか?

よくよく考えますと、人間でも果房の状態が一目瞭然。

見えるのです。

鳥にも見えるのでしょう。 いや、むしろ透明な袋の方が見えないのかもしれません。

分からず突いてみると・・・

袋は破けてしまうようです。

「光乱反射効果があり、防鳥効果に実績」と書かれていますが、やられるケースもある様です。^^;

これでは、鳥に対する防除になりません。

この上から、新聞紙を被せて見えない様にしないとならないかもしれません。 😯

この後の様子は、また後日( ^ω^)・・・

~ あとがき 「タグ」について ~

今頃、知りました。

「タグ」なるものが存在するとは( ^ω^)・・・

だらだらと記事を書いておりますと、記事数はそこそこに増えてきました。日々の様子を書き綴っているだけなのですが、それでも、後で読み直したい部分もあります。

各ブログ記事に「カテゴリー」は付けていたのですが、カテゴリーは1つしか設定出来ません。例えば、「剪定」に関する記事を読み直したい場合、カテゴリーの「剪定」だけを選択しても、今読み直したいブログ記事を他のカテゴリーに分類していた場合、読み直したい記事は出てこず、結果、どのブログ記事に「今、読み直したい部分(記事)」があるのか分からなくなっていました。

それぞれの記事に「タグ」を付ける事で、カテゴリー外での抽出ができ、また、「タグ」は1ブログ記事に複数設定できるとは・・・

今後、気づくごとに「タグ」設定をしていこうと思いました。

フッターエリアに「タグ」の設定を始めてみました。^^;

・・・・・・・・・・・・・・・・

ほんの少しでも、

面白いと思って頂ければ、

下のバナー(コロ)を

「ぽちっ」と押して頂きますと、

これからも頑張れます!

宜しくお願い致します。

m(__)m